據統計,在因電梯本身機械和電氣故障(zhàng)導致的事故中,門係統原因占比最大。如果電梯發生故(gù)障,轎廂停在(zài)開鎖區域外,轎廂內的乘客因(yīn)恐慌而盲目扒門自救,存在(zài)墜入電梯井道或發生剪切事故的風險,如圖1所示。例如2021年5月3日,福州市一名13歲男孩因電(diàn)梯故障被困轎廂後扒門自救,不幸墜入井道身亡。發生故障的電梯為老(lǎo)舊電梯,未配置轎門開門限(xiàn)製裝置和轎門開(kāi)關。

為(wéi)有效降低此(cǐ)類電梯事故,防(fáng)止乘客扒開轎門,2015年7月,國家標(biāo)準委批準了(le)GB 7588—2003《電梯製造(zào)與安裝安(ān)全規範》第1號修改單。2017年6月,國家質檢總局批準TSG T7001—2009《電梯監督檢驗和定期檢驗規則—曳引與強製驅(qū)動電梯》第2號修改單與GB 7588—2003進行了同步修改,在附件A增加第6.11項“轎門開(kāi)門限製裝置及轎門的開啟”要(yào)求,自2017年10月1日起實施(shī)。TSG T7001—2009第2號修改單雖已實施(shī)5年多時間,但是仍有很多的(de)電梯維保人員、安裝人員以及(jí)新取證的檢驗人員混淆了轎門開門限製裝置和轎門鎖這兩個裝置。

在(zài)本文中,筆者(zhě)對轎(jiào)門(mén)開門限製裝置和轎門鎖的基本概念、功能和(hé)結構分別進行介紹,闡述兩者的區別,並結合相關標準和規範要求,給出在檢驗現場的判斷依據和在檢驗過程中的(de)注意事項,最後分析相關檢驗案例。

轎門開門限製裝(zhuāng)置,是(shì)指轎廂停在開鎖區域(一般為層站地麵上、下20cm,如以機械方式(shì)驅動轎門和層(céng)門(mén)同時(shí)動(dòng)作的情況下,該距離(lí)可(kě)增加到35cm)外,人在轎廂內對轎門上施加一定的(de)力時,能夠限製轎門打開間隙的一種機械裝置。因此很多電梯廠家製造和安裝人員、維保人員形象(xiàng)地稱之為“防扒門裝置”。GB 7588—2003第1號修改(gǎi)單第8.11.2條規定:施加的力為1000N,打(dǎ)開間隙不能超過50mm。

轎門鎖是指轎門鎖緊裝置,是用(yòng)於保證隻有當轎門關閉(bì)並鎖緊,同時接通控製回(huí)路,電梯才能(néng)運(yùn)行的機電聯(lián)鎖安全裝置。安裝了轎門鎖,如果檢測到任何一個轎門開著,電梯則不(bú)能運行。部分建築物因設計原因,存在轎(jiào)廂入口與井(jǐng)道壁的距離(lí)超標(biāo)的問題,但安裝了轎門鎖的電梯就不需(xū)要考慮該距(jù)離。

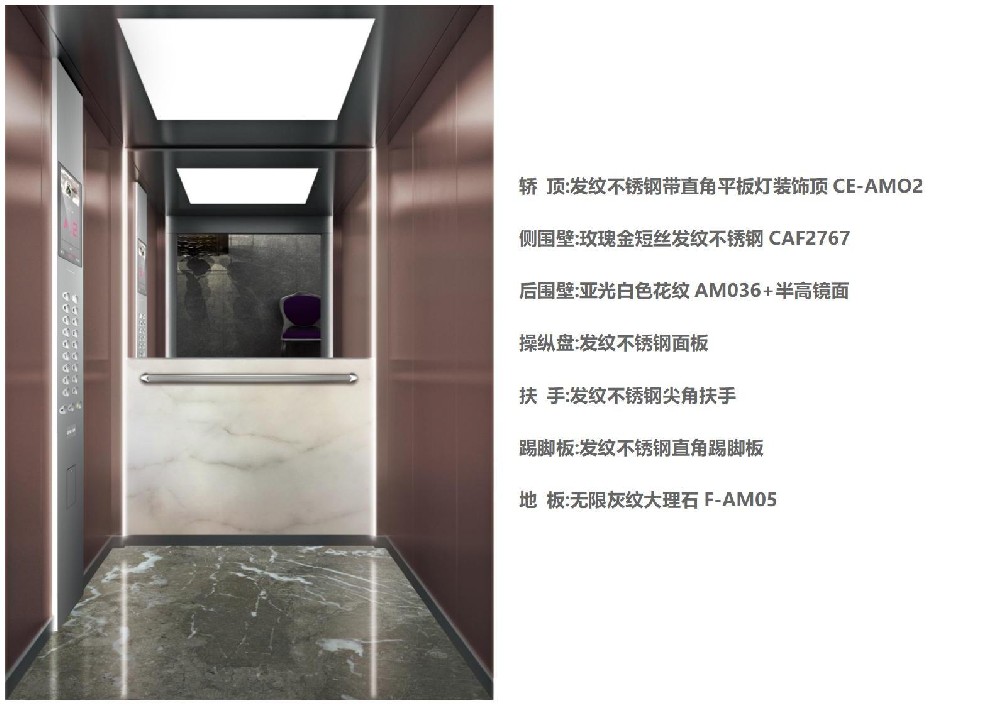

轎門開門限(xiàn)製裝置是為了防(fáng)止乘客在開(kāi)鎖區域外從轎廂內扒開轎門自救出現危險。該裝置為機械裝置,不涉及電氣元件和電氣回路,不需(xū)要(yào)進行型式試驗。2016年7月1日開始執(zhí)行的(de)GB 7588—2003第1號修改單,要求(qiú)在(zài)此之後所有新製造(zào)的電梯必(bì)須配置轎門開門(mén)限製裝置。圖2為某電梯轎門開門限製裝置實物。

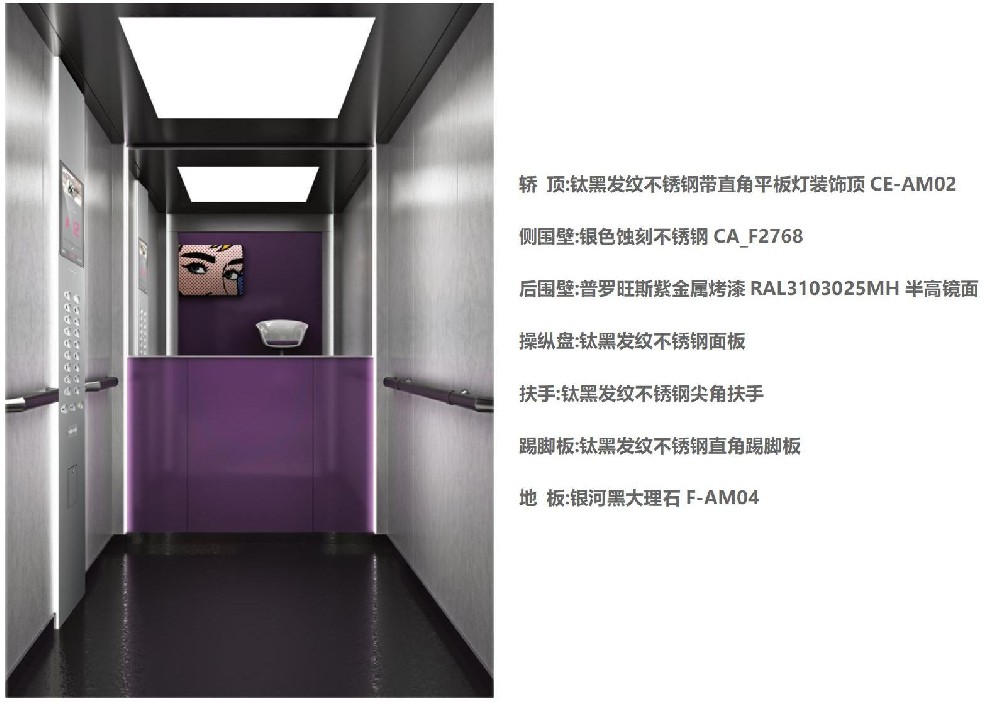

轎門鎖是為了防(fáng)止(zhǐ)乘客在(zài)轎廂內扒開轎門發生墜(zhuì)入井道等危險。與轎門開門限製裝(zhuāng)置不同的是(shì),轎門鎖是機電聯鎖安全裝置,需要設置鎖緊電氣安全裝置(zhì)的驗證,並進行型式試驗,實物上需要有相關銘牌標誌。轎門鎖的電氣安全裝置一般多為插頭式電氣安全觸點,方向(xiàng)為上下垂直的情況居(jū)多,該裝置與GB 7588—2003第(dì)1號修改單的實施沒有關係,在其出台之前就有一些電梯配置了轎門鎖,該裝置隻是轎廂入口與井道壁(bì)距離超標的一種替(tì)代處理方法。圖3所示為某電(diàn)梯轎門鎖現場實物。

參照GB 7588—2003第1號修改單、TSG T7001—2009(含第1號、第2號修改(gǎi)單(dān))以及EN 81-20:2014 《Safety rules for the construction and installation of lifts—Lifts for the transport of persons and goods—Part20:Passenger and goods passenger lifts》的部分條款,筆者對轎門開門限製裝置和轎(jiào)門(mén)鎖兩種裝(zhuāng)置的主要區別進行了對比,如表1所示(shì)。

檢驗人員在檢驗現場必須根據實際情況對轎門開門限製裝置及轎門鎖進行準確的判定。

對於2017年10月1日(rì)前即TSG T7001—2009第2號修改(gǎi)單實施之前進行監督檢驗的電梯,在定期檢驗(yàn)中,轎門開門(mén)限製裝置可直接作無此項(xiàng)判定(dìng);對(duì)於2018年1月1日及以後(hòu)辦理(lǐ)安裝告知的電梯,轎門開門限製裝置必須(xū)安裝;對於以上兩種情況(kuàng)之外的電梯,可參照《質檢總局(jú)辦公廳關於實施〈電梯監督檢驗和定期檢驗規則〉等6個安全技術規範第2號修改單若(ruò)幹問題的通知》(質檢辦特函〔2017〕868號)執行。

在檢驗過程中需要額外注(zhù)意的是,即使配置了(le)轎門(mén)開門限製裝置,也要滿足轎廂入口與井道(dào)壁的距離不大於150mm的要求。如果(guǒ)在檢驗過程中發現該距離超標,應該判定不合格,需(xū)要加裝(zhuāng)井道壁防護板(bǎn),且該防護(hù)板應不(bú)易燃、無孔且要滿足一定的強度。而在(zài)實際檢驗中,時常能見到使用單位用木板或者(zhě)鋼絲網作為井(jǐng)道壁(bì)防護板,這不符(fú)合(hé)TSG T7001—2009(含(hán)第(dì)1號、第(dì)2號修改單)的要求。

轎門鎖(suǒ)的判定與電梯的生產日(rì)期、監督檢驗(yàn)日期沒有任何關係,需要檢驗人員在現場進(jìn)行判定。此時,需要維保人(rén)員配合,將電梯以檢修運行到適合觀察的位置。檢驗人(rén)員站在廳(tīng)門外,可以先尋找(zhǎo)鎖(suǒ)鉤裝置。一般采用中分式門的電梯,鎖鉤在轎門上方(fāng)中間位置;采用旁開式門的(de)電梯,鎖鉤在轎門開門處(chù)上方。如果沒找到鎖(suǒ)鉤裝置可直接判定電梯無(wú)轎門鎖;如果有鎖鉤,在(zài)確保戴(dài)好勞動防護(hù)用品後,撥動鎖鉤,觀察是否有(yǒu)電氣觸點。如果有,則(zé)配(pèi)置了轎門鎖,否則應判定無轎門鎖(suǒ)。需要說明的(de)是,很多品牌(pái)的轎門(mén)鎖安全回路的電壓為110V,操作不當有觸電危險(xiǎn),所以檢驗人員需戴好勞動保護手套(tào)。

在檢驗過程中,檢驗(yàn)人員需要重(chóng)點檢(jiǎn)查轎門鎖的齧合深度是否不小於7mm,以及門鎖裝置的銘(míng)牌。在檢修運行時打開門(mén)鎖,觀察電梯是否停止運行。在打開門鎖時(shí),需要注意由(yóu)於電梯運行造成的擠壓風險以(yǐ)及誤碰電氣設備導致的(de)觸電風險。

筆者在檢驗過程中多次遇到載貨電梯轎門鎖被拆(chāi)除的(de)情況。載貨電梯原本自帶轎門(mén)鎖,但是因為使用環境較為(wéi)惡劣,特別是(shì)在一些紡織製衣廠等環境中,因轎(jiào)門鎖導致的電梯故障較(jiào)多,於是一些(xiē)使用單位(wèi)將轎門鎖(suǒ)拆除。轎門鎖拆(chāi)除(chú)屬於改造、大修還是一般修理,在業界(jiè)有(yǒu)一定的爭論。在國家市場監管總局2019年1月(yuè)28日發布的(de)《電梯施工類別劃分表》(2019年6月1日實施)中(zhōng),未對此作出清晰明確(què)劃分,所以各地檢驗機構對(duì)轎門鎖的拆除界定屬於(yú)哪種施工類別(bié)有(yǒu)不同的理解。但是大家有一個基本的共識:在TSG T7001—2009第2號修改單實施之前進行監督檢驗的電梯,轎門鎖拆除(chú)後但采取了相應的措(cuò)施,可以視同(tóng)符合要求,這些措(cuò)施涉及對轎廂(xiāng)入口與井道壁的距離以及對(duì)轎門的閉合(hé)項目的檢驗;在TSG T7001—2009第2號修改(gǎi)單實(shí)施(shī)之後進行監督檢驗的電梯,轎(jiào)門鎖嚴禁拆除。

一些維保人員對轎門鎖電氣裝置的功能缺乏認知,認為轎門鎖就(jiù)是為了解決井道壁距離超標的問題,隻要加裝井道(dào)壁防護板使得轎廂入口與井道壁的距離滿足150mm,轎門(mén)鎖便可以隨意拆除。轎門(mén)鎖能夠驗證門扇的閉合(hé)狀態,一旦拆除,會導致門(mén)扇(shàn)在未關閉的狀態下,電梯仍能(néng)保持運行,很容易造成(chéng)剪切和墜落等事故的發生。 對(duì)於直接機械連接的門扇,若轎門鎖拆(chāi)除,則轎門上沒有任何電氣安全裝置驗證轎門的閉合;對於間接機(jī)械連接的門扇,雖然其他門扇都有(yǒu)電(diàn)氣安全裝置驗證(zhèng)門的閉合,但是拆除轎門鎖(suǒ)後,對應的門扇上(shàng)沒有電氣安全裝置驗證該門扇的(de)閉合狀態,不符合TSG T7001—2009(含第1號、第2號修改(gǎi)單)附件A第6.10項(xiàng)“門的閉合”的要求,即:每個層門和轎門的(de)閉合都應該由電氣(qì)安全裝置來驗證,如果滑動門是由數個間接機械連接的門扇組成,則未被鎖住的(de)門扇上也應當設置電氣安全裝置以驗證其閉合(hé)狀態。

筆者在2022年的一次定期檢驗中(zhōng)發現,一台2018年製造(zào)、2019年監督檢驗(yàn)的電梯(tī)的轎門開門限製裝置被人為使用尼龍紮帶捆(kǔn)紮(見圖4),檢驗人(rén)員測量轎廂入口與井道壁的實際距離為180mm,且(qiě)高度超過0.5m,維保人(rén)員(yuán)對(duì)此的(de)解釋是,因為有轎門開門限製裝置(zhì),故不需要考(kǎo)慮該距離。檢驗人員現場告知使用單位和維保單位相關標準和規範的要求並作出解釋後,出具了檢驗不合格報告。下麵筆(bǐ)者對該案例進行具體(tǐ)分析。

圖 4 使用尼龍紮帶捆紮轎門開門限製裝置

此電梯按照TSG T7001—2009第2號修改單(dān)進行監督檢驗,轎門開門限製裝置(zhì)必須設置,不得通過拆除或者捆紮等(děng)方式使其失效。本案例中(zhōng)使用尼龍紮帶捆紮使轎門開(kāi)門限製裝置(zhì)失效,不符合TSG T7001—2009(含第1號、第(dì)2號修(xiū)改單)附件A第6.11項“轎門開門限製裝置及轎門的開啟”的要求。

不(bú)管電梯有沒有轎門開門限製裝置都需要滿足轎廂入口與(yǔ)井(jǐng)道壁的距離要求。本案(àn)例中轎廂入口與井道壁的距離為180mm,超過標準值150mm且高(gāo)度超過0.5m,不符合TSG T7001—2009(含第1號、第2號修改單(dān))附件A第3.7項“轎(jiào)廂與井道壁(bì)距離”的要求。

本案例存在的風險:如果電梯在開鎖區域外發生停梯故障,乘客扒門自救時能夠打開轎門,此時因為轎廂入口與井道壁的距離較大(dà),存在(zài)剪切及墜入井道的風險。

筆者在2022年的一次定期(qī)檢驗中發現,一台2015年製造、2016年監督檢驗的電梯的轎門鎖被人為拆除(見圖5)。該電梯按照(zhào)TSG T7001—2009第2號修改單實施前的要求進行監督檢(jiǎn)驗,在拆除了轎門鎖後,因為加裝井道壁防護板導致轎廂入口與井道壁(bì)的距離小於150mm且每個門扇都安(ān)裝了(le)可以驗證轎門閉合的電氣開關,符合檢驗要求,因此檢驗人員沒(méi)有對(duì)該案例出具不合格報告。下麵筆(bǐ)者對案例進行具體分析。

圖 5 轎門鎖被拆除

如果此電梯按照TSG T7001—2009第2號修(xiū)改單進行監督檢(jiǎn)驗,那麽轎門鎖必須設置,若在檢驗現場(chǎng)發現其被拆除,則(zé)不符合TSG T7001—2009(含第1號、第2號(hào)修改單)附(fù)件A第6.9項“門的鎖緊(jǐn)”中(zhōng)關於轎門門(mén)鎖裝置的要求,即應現場告知使用單位和維保單位(wèi)相關標準和規範的要求並作(zuò)出解(jiě)釋後,出具檢驗不合格報告並抄告特種設備監察部門。

如果此電梯按照TSG T7001—2009第2號修改(gǎi)單實施前的要求進行監督檢驗,在檢驗(yàn)現場發現轎門鎖被拆除,且(qiě)轎門(mén)上沒有任何電氣安全裝置驗證轎門的(de)閉合,則不符合TSG T7001—2009(含第1號修改單)附件A第6.9項“門的鎖緊”中關於轎門門鎖裝置的要(yào)求,應現場告知使用單位(wèi)和維保單位(wèi)相關(guān)標準和規範要求並作出解釋後,出具檢驗不合格報告並抄告特種設備監察部門。

如果此電梯按照(zhào)TSG T7001—2009第2號修改單實施前的要求進行監督檢驗,若在檢驗現場發現轎門鎖(suǒ)被拆除,且轎門隻有一個電氣安全裝置驗證轎門的(de)閉合,如果是間接機械連接的門扇,依舊(jiù)不符合TSG T7001—2009(含第1號修改單)附件A第6.9項“門的鎖緊”中關於轎門門鎖裝(zhuāng)置的要求,應現場告知使用單位和維保單位相關標準和規範要求並作出解釋後,出具(jù)檢(jiǎn)驗不合格報告並抄告特(tè)種設(shè)備監察部門。但是如果(guǒ)間接機械連接的門扇有如圖6所示的“鉤聯”(快(kuài)門和(hé)慢(màn)門在關閉位置時用機械鉤聯接)裝置(zhì),可視為直接機械連接。

圖 6 “鉤聯(lián)”裝置

電(diàn)梯轎門(mén)開門限製裝置和轎門鎖是電梯的兩(liǎng)種不同裝置,雖然兩者在機械部(bù)分可以共用同一(yī)個,但是(shì)兩者不是等同關係。雖然轎門鎖可以在功能上充當轎門開門限製裝置,但不可(kě)簡單地理解為(wéi)相(xiàng)互替代的關(guān)係。兩者都對電梯的安全(quán)運行起到了重(chóng)要(yào)作用,在一定程(chéng)度上(shàng)避免了乘客被困電梯時因盲目自救(jiù)可能造成的人員傷亡事故。作為電梯檢驗人員,必須有能力根據現(xiàn)場實際情況作出準確判斷,檢查出相關缺陷與隱患,確保電梯的運行安全。